Es un calendario completo en formato PDF para tener accesible el calendario ambiental 2026. Favor acceda con el siguiente vínculo asociado a la figura:

En Charco Azul, a corta distancia de un enorme barco petrolero atracado en un muelle para tanqueros, es el lugar también donde el bosque tropical se sostiene sobre un entramado de ramas y hojas siempre activas, un mono tití chiricano, Saimiri oerstedii oerstedii, se deja ver en una escena típica de su historia natural. Es un animal pequeño, diurno, adaptado para moverse con precisión en la arquitectura fina del dosel y los estratos bajo y medio de su bosque hogar. No está en el suelo. Está donde su cuerpo tiene sentido, sobre una rama firme que sirve de pasarela y de mirador, con el fondo convertido en un mosaico de verdes y claros de cielo, como ocurre cuando la luz entra filtrada entre capas de follaje. Una escena de vida silvestre e infraestructuras humanas de conjugan en algo que permite que ellos allí puedan vivir.

Saimiri oerstedii oerstedii en Charco Azul, Península de Burica, SW de Panamá. Foto: Ariel Rodríguez-Vargas

El patrón de color es el primer dato biológico que la mirada registra. Tiene una “corona” negra, como si fuera un fraile, bien definida, cae sobre la frente como un casco de pelaje corto; debajo, la cara clara resalta con una limpieza notable y conduce la atención hacia el hocico oscuro, compacto, y hacia unos ojos grandes que son útiles para leer movimiento, distancia y señales en un ambiente donde cada sombra puede ser rama, fruto, insecto o amenaza. Las orejas, rosadas y expuestas, aparecen como una interrupción delicada del pelaje, recordando que aquí todo es sensibilidad y alerta. Ellos son pequeños y poco fuertes, lo cual los hace presas de muchos depredadores.

Barco tanquero o petrolero (Almi Sun) en Petroterminal de Panamá, Bahía de Charco Azul, Chiriquí. Una vista desde el bosque de la costa. Foto: Ariel Rodriguez-Vargas

La postura resume una estrategia. El mono se inclina apenas hacia adelante y sostiene el cuerpo paralelo a la rama, como si la gravedad fuera un detalle administrable. Ese equilibrio no es casual. En los monos tití, la locomoción es rápida, ligera, y depende de la coordinación constante entre visión, manos y soporte. Las manos —de un tono anaranjado intenso— se aferran con seguridad a la corteza gris, moteada por líquenes; los dedos abrazan la irregularidad de la madera y convierten la rama en territorio transitable. El contraste entre la textura áspera del sustrato y el pelaje fino del animal subraya una verdad simple, la vida arborícola se apoya en el contacto continuo, en la fricción, en el agarre. Son fundamentales sus extremidades y la cola para que todo el bosque sea danza mientra se avanza.

El pelaje del cuerpo también habla. El pecho claro y más esponjoso sugiere una capa que atrapa aire y amortigua cambios térmicos a microescala, mientras que el lomo, gris oliváceo y finamente moteado, funciona como camuflaje entre sombras y hojas. El matiz cálido hacia el dorso posterior aparece donde la luz lo encuentra, y esa variación cromática no es un adorno como tal, es parte de un diseño que rompe la silueta y evita que el animal sea una figura “entera” ante los ojos de un depredador.

Y, sin embargo, lo más informativo es la conducta congelada en un instante. La mirada directa y la quietud breve sugieren vigilancia. Es el tipo de pausa que ocurre entre desplazamientos, durante el forrajeo, o mientras un individuo verifica el entorno antes de continuar. En una especie social como ellos, esa atención suele estar repartida. Unos buscan alimento, otros observan, otros siguen el movimiento del grupo. La fotografía captura precisamente ese segundo en que la historia natural se vuelve visible. No el salto, no la carrera, sino la evaluación silenciosa del paisaje inmediato. Los machos son principales guardianes de la tropa, cuando ésta irrumpe áreas nuevas del bosque en su andar diario.

Todo alrededor acompaña como hábitat. Las hojas grandes, la luz fragmentada y la profundidad de campo que se pierde en el verde. Es el escenario donde el mono tití, insectívoro y frugívoro oportunista, recorre el bosque buscando recursos pequeños y dispersos, leyendo el detalle fino de la vegetación. La escena, vista así, no es solo un retrato. Es una síntesis, el mono tití es un primate neotropical adaptado a la altura de las ramas, a la velocidad breve, al ojo atento, y a la vida que ocurre arriba, donde el bosque es más luz que suelo. Un prodigio de acrobacias. Un riqueza biológica de nuestro planeta verde.

Ariel Rodríguez-Vargas

Proyecto Primates Panamá y Universidad de Panamá

2 de enero de 2026

El mono araña de Azuero es uno de los primates más amenazados de Panamá y del mundo. Hoy sobrevive en muy pocos lugares de la península, en bosques cada vez más pequeños y aislados, y su población es extremadamente reducida. Además de ser una especie emblemática de Azuero, cumple una función ecológica clave porque dispersa semillas de muchos árboles del bosque, ayudando a la regeneración natural. Si se pierden los últimos fragmentos de bosque y la conectividad entre ellos, esta subespecie podría desaparecer en un futuro cercano. Por eso, conservar y reconectar los bosques remanentes, junto con el trabajo comunitario y el control de la cacería, es una urgencia inmediata. Las conclusiones y recomendaciones y conclusiones que damos son claves para proteger a esta especie en las duras condiciones que habita en Azuero.

1. Marco general, taxonomía y categoría de amenaza

1. Marco general, taxonomía y categoría de amenazaEl mono araña de Azuero, conocido localmente como “charro” o “charro/charao” según la zona, corresponde a una entidad endémica del suroeste de Panamá, restringida a la Península de Azuero. Fue descrito originalmente como Ateles azuerensis (Bole, 1937) y posteriormente tratado como subespecie dentro del complejo Ateles geoffroyi (p. ej., A. g. azuerensis) (Méndez-Carvajal & Ruíz-Bernard, 2009). En la práctica de conservación contemporánea, se le maneja como una unidad endémica de alta prioridad debido a su rango extremadamente pequeño y a su aislamiento biogeográfico.

A escala de especie, Ateles geoffroyi está catalogado como En Peligro (Endangered, EN) en la Lista Roja de la UICN, con tendencia poblacional decreciente, asociada principalmente a pérdida de hábitat y cacería (IUCN, 2021). Dentro del conjunto de subespecies, varias unidades regionales han sido evaluadas con categorías más severas; el mono araña de Azuero se reconoce repetidamente como una de las formas más amenazadas, incluido su señalamiento en compilaciones de “primates en peligro” y síntesis especializadas (Schwitzer et al., 2017), y en evaluaciones y revisiones regionales que lo tratan como Críticamente Amenazado por su rareza extrema y fragmentación (Méndez-Carvajal, 2011; Méndez-Carvajal et al., 2013). En esa misma línea, Reagan (2012) lo presenta explícitamente como una subespecie “en peligro crítico” y atribuye su amenaza inmediata a la deforestación y la caza.

La evidencia de campo disponible indica una contracción drástica del rango histórico y una distribución contemporánea altamente discontinua. Un esfuerzo de evaluación multi-anual en Azuero (con trabajo de campo acumulado 2001–2009) confirma extirpación en amplias áreas del norte de la península y ausencia aparente en Herrera, con persistencia principal hacia el sur y suroeste, incluyendo el Distrito de Mariato (Veraguas), el Parque Nacional Cerro Hoya y la Reserva Forestal La Tronosa (Los Santos), además de parches remanentes asociados a bosques de galería, cercas vivas y fragmentos secundarios (Méndez-Carvajal, 2011). La literatura panameña previa ya advertía la pérdida cercana al 90% de la distribución zoogeográfica respecto a referencias históricas, atribuyéndola a deforestación y cacería ilegal (Méndez-Carvajal & Ruíz-Bernard, 2009).

En términos ecológicos, la ocupación de “matrices” productivas con conectividad parcial mediante cercas vivas y bosques ribereños es un rasgo crucial del paisaje azuerense. No obstante, esa conectividad suele ser funcional para desplazamientos puntuales, pero insuficiente para sostener la dinámica espacial de un atélido altamente frugívoro y de grandes requerimientos de área, lo que incrementa riesgos de aislamiento, eventos estocásticos locales y pérdida de variabilidad genética (Méndez-Carvajal, 2011; Méndez-Carvajal et al., 2013). En Panamá, análisis recientes basados en modelación de distribución (MaxEnt) refuerzan el valor de integrar registros de presencia, variables climáticas, NDVI y densidad humana para identificar núcleos de aptitud y priorizar conectividad, enfoque que puede refinarse específicamente para A. g. azuerensis en Azuero como subunidad endémica (Méndez-Carvajal, 2024).

Como complemento local, Reagan (2012) documenta explícitamente el uso de fragmentos y corredores durante 2011–2012: entrevistó a población local para ubicar avistamientos, seleccionó parches con base en esos reportes, colocó afiches en 17 localidades y caminó corredores biológicos que conectaban parches con presencia confirmada hacia fragmentos no visitados, registrando además puntos GPS y rasgos demográficos cuando fue posible.

La información cuantitativa más sólida proviene de censos regionales y síntesis técnicas desarrolladas entre 2001 y 2009. En el estudio preliminar panameño (2001–2008), se estimó una población total aproximada de 112–117 individuos para el mono araña de Azuero, con evidencias de distribución restringida a sectores del sureste de Veraguas y sur de Los Santos, y ausencia en Herrera (Méndez-Carvajal & Ruíz-Bernard, 2009). Posteriormente, la evaluación de rango más amplia (2001–2009) reportó 74 individuos registrados directamente, presencia confirmada en 13 localidades (con conteos directos en siete de ellas), y una estimación final de 145 individuos remanentes en estado silvestre tras ajustes por detectabilidad, con el Parque Nacional Cerro Hoya como principal bastión (Méndez-Carvajal, 2011).

Estas cifras son consistentes con el diagnóstico de “población muy pequeña” y “rango severamente fragmentado”, dos atributos que, combinados con presiones continuas, elevan el riesgo de extinción local aun cuando existan áreas protegidas formales (Méndez-Carvajal, 2011). En un esfuerzo posterior y complementario (2011–2012), Reagan reportó el avistamiento de 101 individuos en 15 parches de bosque, con la mayoría de registros en fragmentos cercanos o a lo largo del río Oria o en áreas protegidas. Un estudio realizado en el distrito de Pedasí (Los Santos) evaluó densidad y estructura poblacional del mono araña de Azuero en un paisaje fragmentado entre septiembre de 2017 y febrero de 2020, con un esfuerzo de muestreo de 420 horas-hombre, mediante observación directa e identificación de vocalizaciones. Los autores registraron 65 individuos distribuidos en 9 grupos en parches de bosque que sumaban 176.62 ha, reportando una densidad de 60.35 ind/km² y una estructura de grupo con promedio de 0.80 ± 0.92 machos y 1.76 ± 1.17 hembras (razón H/M = 0.45). En su discusión, señalan un decrecimiento respecto a trabajos previos y lo vinculan principalmente con pérdida de hábitat asociada al incremento de la actividad ganadera, entre otras acciones. (Chiari Polo & González, 2020).

Aunque este dato no reemplaza los estimados regionales previos (por diferencias metodológicas y de cobertura), aporta evidencia directa de persistencia en fragmentos y ayuda a localizar focos de concentración y conectividad en el paisaje.

La amenaza estructural dominante es la pérdida y degradación del bosque, asociada a la ganadería extensiva y la expansión agrícola histórica, que simplificaron el bosque seco y los bosques de galería hasta dejar un mosaico de fragmentos (Méndez-Carvajal, 2011; Méndez-Carvajal & Ruíz-Bernard, 2009). Sobre esa base, la fragmentación reduce la disponibilidad de recursos alimentarios y aumenta la exposición a conflictos y mortalidad (p. ej., persecución, accidentes, mayor contacto humano).

Además de la deforestación y la caza, se señalan presiones adicionales relevantes para Azuero que tienden a intensificarse en paisajes productivos: exposición a fumigación agrícola, comercio de mascotas, minería local, turismo no regulado en ciertos sitios, expansión de plantaciones (incluyendo teca) e inversiones inmobiliarias recientes, todo lo cual puede acelerar la degradación de conectividad y aumentar perturbación directa (Méndez-Carvajal et al., 2013). El mismo cuerpo de trabajo advierte que eventos climáticos prolongados de lluvias y enfriamientos estacionales pueden incrementar estrés y mortalidad en primates, y en Azuero se discuten además problemas sanitarios en otros atélidos simpátricos como parte del contexto de vulnerabilidad biológica en fragmentos (Méndez-Carvajal et al., 2013).

Reagan (2012) refuerza este diagnóstico desde el bosque seco tropical azuerense, señalando que la agricultura, ganadería y tala selectiva han eliminado la mayor parte del bosque seco, dejando bosques fragmentados y poblaciones aisladas.

En su análisis de resultados, introduce además un punto útil para la interpretación: aunque la densidad puede ser alta dentro de fragmentos, es menor a escala del sitio total (241 km²), lo que evidencia un “efecto de multitud” (concentración en parches remanentes) pese a una densidad regional baja.

Los monos araña (Ateles) se caracterizan por frugivoría elevada y por mover grandes cargas de semillas a distancias relevantes para la dinámica del bosque. La desaparición de primates frugívoros puede alterar la regeneración de árboles y la estructura del bosque, especialmente en paisajes fragmentados (Chapman & Onderdonk, 1998). En Ateles geoffroyi, se ha documentado que los patrones de “sitios de dormidero” y deposición concentrada de semillas influyen en la lluvia de semillas y pueden modificar la efectividad de dispersión bajo fragmentación, con implicaciones directas para restauración y conectividad (González-Zamora et al., 2014). Revisiones recientes también subrayan que los monos araña contribuyen a la dispersión de árboles de gran valor estructural y funcional, con efectos potenciales sobre almacenamiento de carbono y composición del bosque (Whitworth et al., 2019). En Azuero, donde el bosque seco y ribereño está reducido a relictos, la pérdida del mono araña implica no solo una extinción local de alto valor patrimonial, sino también una erosión de procesos de regeneración que sostienen la recuperación de parches y corredores.

En términos comunicables para público no especializado, Reagan (2012) enfatiza que el gran rango de hogar de los monos araña les permite dispersar semillas en un área más amplia que otras especies y que los frutos consumidos provienen de árboles grandes, lo que contribuye a “diversificar” el bosque.

Además, aporta ejemplos locales de dieta observada en 2011–2012: consumo de jobo (Spondias mombin), membrillo (Gustavia superba) y frutos de ceibo (Hura crepitans), así como consumo de flores de ceibo y orquídeas. Finalmente, resalta su valor como especie carismática con potencial de apoyar iniciativas de ecoturismo bien orientadas.

La estrategia más consistente en la literatura aplicable a Azuero combina “protección efectiva de núcleos” con “conectividad funcional” y “gobernanza social”. A partir de la experiencia regional, se recomiendan acciones integradas en tres frentes:

a) Conservación del hábitat remanente y conectividad

b) Reducción de mortalidad directa y presiones humanas

c) Educación, participación comunitaria y alternativas económicas

Aunque existe una línea base valiosa, la actualización crítica pendiente es demográfica y espacial. Dado que las estimaciones robustas publicadas se concentran en el periodo 2001–2009, se requiere un nuevo levantamiento estandarizado que permita comparar tendencias y detectar “pérdidas silenciosas” en fragmentos (Méndez-Carvajal, 2011).

Paralelamente, son prioritarios un diagnóstico de conectividad (incluyendo cercas vivas y bosques ribereños), y una evaluación de viabilidad poblacional en un escenario de presiones en aumento (Méndez-Carvajal et al., 2013; Méndez-Carvajal, 2024).

La evidencia ya disponible sugiere que la sola declaratoria de áreas protegidas no garantiza persistencia si el aislamiento y la cacería persisten, por lo que el foco debe estar en manejo efectivo y paisaje funcional (Méndez-Carvajal, 2011).

Implementar un esquema mínimo anual: puntos de escucha/avistamiento, transectos repetibles, registro de grupos y composición, evidencia de cacería, y evaluación rápida de conectividad (fotopuntos de corredores).

Mantener el enfoque de levantamiento comunitario y verificación de campo (Reagan combina reportes locales, carteles informativos y recorridos por corredores).

Formar una mesa técnica-operativa con alcaldías y juntas comunales de los distritos con presencia confirmada y zonas de influencia (incluyendo el entorno del río Oria y el corredor hacia áreas protegidas del sur/suroeste de Azuero), más MiAMBIENTE, actores comunitarios, fincas y ONG. Su mandato: aprobar prioridades de corredores, vigilar cumplimiento y alinear incentivos.

Exoneraciones o reducciones municipales (tasas, permisos menores) a fincas que mantengan cercas vivas, restauren quebradas y permitan conectividad.

Reconocimiento público anual (sello municipal) y priorización en programas de turismo rural.

Alinear el tema en instrumentos de ordenamiento territorial, planes de manejo de áreas protegidas relevantes y programas de restauración de cuencas en Azuero.

Enfatizar corredores ribereños y conectividad de copa. Reagan advierte que la deforestación del bosque seco deja poblaciones aisladas; la política debe revertir ese patrón con restauración focalizada.

No basta con campañas; se requiere coordinación de inspección, respuesta a denuncias y acompañamiento comunitario.

Complementar con educación formal y comunitaria (Reagan incorpora educación como parte de “soluciones prácticas”).

Materiales, charlas y señalización comunitaria en rutas y fragmentos (Reagan usó carteles/afiches como herramienta de trabajo y sensibilización).

Cupos, distancias, no alimentación, y parte de los ingresos dirigidos a corredores y vigilancia. Reagan destaca su valor carismático para ecoturismo.

Chapman, C. A., & Onderdonk, D. A. (1998). Forests without primates: Primate/plant codependency. American Journal of Primatology, 45, 127–142.

Chiari Polo, D. J., & González, M. (2020, 6 de junio). Densidad y estructura poblacional del mono araña de Azuero (Ateles geoffroyi azuerensis), Pedasí, Los Santos, Panamá. Proyecto Primates Panamá.

González-Zamora, A., Arroyo-Rodríguez, V., Escobar, F., Rös, M., Oyama, K., Ibarra-Manríquez, G., & Stoner, K. E. (2014). Contagious deposition of seeds in spider monkeys’ sleeping trees limits effective seed dispersal in fragmented landscapes. PLoS ONE, 9(2), e89346.

IUCN. (2021). Ateles geoffroyi (amended version of 2020 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species.

Méndez-Carvajal, P. G. (2011). Population size, distribution and conservation status of howler monkeys (Alouatta coibensis trabeata) and spider monkeys (Ateles geoffroyi azuerensis) on the Azuero Peninsula, Panama. (Reporte técnico con datos de campo 2001–2009).

Méndez-Carvajal, P., & Ruíz-Bernard, I. (2009). Recientes observaciones sobre el mono charao: Ateles geoffroyi azuerensis, Península de Azuero, Panamá. Tecnociencia, 11(1), 29–44.

Méndez-Carvajal, P., Ruíz-Bernard, I., González, Y., Sánchez, K., Franco, V., Silva, S., & De León, G. (2013). Strategies for the conservation of two critically endangered, endemic primates in Panama. Primate Conservation, 27, 13–21.

Méndez-Carvajal, P. G. (2024). Distribución y conservación de primates en Panamá: modelación de distribución con MaxEnt e integración de variables ambientales y presión humana. Tecnociencia.

Reagan, N. (2012). The Charming Charro: The Distribution and Importance of the Azuero Spider Monkey in Forest Fragments / La distribución e importancia del mono araña de Azuero en parches de bosque [Presentación]. Azuero Earth Project, Península de Azuero, Panamá.

Schwitzer, C., Mittermeier, R. A., Johnson, S. E., Donati, G., Irwin, M., Peacock, H., … Wright, P. C. (Eds.). (2017). Primates in Peril: The World’s 25 Most Endangered Primates 2016–2018.

Whitworth, A., et al. (2019). Spider Monkeys Rule the Roost: Ateline Sleeping Sites and Associated Seed Dispersal Ecology. Animals, 9(12), 1052.

Por Ariel Rodríguez-Vargas

Imagine un primate que se desplaza por el dosel del bosque como si estuviera en su propia red de autopistas aéreas, usando brazos largos, cola prensil poderosa, cuerpo ligero y una inteligencia espacial que le permite recordar la ubicación de cientos de árboles frutales, algunos con frutos que solo maduran una vez cada varios años. Estamos hablando del mono araña (Ateles spp.), uno de los mamíferos más fascinantes y ecológicamente importantes de las selvas neotropicales. Demás está decir que son unos primates muy inteligentes.

En este artículo exploramos lo que la ciencia ha descubierto sobre su dieta, comportamiento de forrajeo, uso del hábitat y el rol que cumplen como “arquitectos invisibles” de los bosques tropicales. Nos enfocaremos en Ateles geoffroyi (el mono araña mesoamericano), pero también integraremos datos de otras especies del género como A. belzebuth y A. paniscus, para mostrar patrones generales y diferencias regionales.

Desde el primer estudio de campo sistemático en Panamá en los años 30, los monos araña han sido clasificados como frugívoros especializados. Carpenter (1935) estimó que cerca del 90 % de su dieta estaba compuesta por frutos y semillas, una cifra altísima, pero eran bosques muy ricos en especies frutales. Estudios posteriores, como la revisión de González-Zamora et al. (2009), confirman que los frutos representan en promedio el 67 % del tiempo de alimentación, seguidos por hojas (21 %), flores (7 %) y otros ítems menores (insectos, corteza, madera podrida, incluso suelo en saladeros).

Los monos arañas con los ingenieros del bosque ya que consumen muchas semillas que dispersan lejos de los árboles padres.

Pero hay un matiz crucial. No todos los frutos son iguales. Los monos araña prefieren frutos maduros, carnosos y ricos en lípidos y azúcares solubles, que les aportan energía rápida y eficiente. Sus favoritos provienen de familias botánicas como:

Estas especies no solo son energéticamente valiosas, sino que muchas tienen fructificaciones prolongadas o asincrónicas, lo que permite a los monos araña depender de ellas incluso en épocas de escasez. De hecho, solo 9 especies en promedio representan el 80 % del tiempo de alimentación en cualquier sitio, una estrategia de “alta fidelidad a pocos recursos clave”.

Aunque especializados, los monos araña no son rígidos. Frente a la reducción de frutos, algo frecuente en fragmentos de bosque, aumentan dramáticamente su consumo de hojas. En fragmentos pequeños de selva en Los Tuxtlas (México), por ejemplo, la proporción de hojas puede saltar del 14 % al 55 %, mientras los frutos se reducen al 39 % (González-Zamora et al., 2009).

Este cambio no es trivial. Su sistema digestivo está optimizado para procesar frutos blandos y digeribles rápidamente. Su tiempo de tránsito gastrointestinal es de apenas 4.4 horas, muy rápido para su tamaño corporal, lo cual es eficiente para frutas pero ineficiente para hojas. Estudios en Bolivia muestran que en épocas folívoras los monos araña pierden condición corporal (Wallace, 2005). En otras palabras, pueden sobrevivir comiendo hojas, pero no prosperan. Algo parecido parece ocurrir en la Península de Azuero en Panamá, donde viven en parches y se ven obligados incluso a salir del parche por el suelo a buscar árboles aislados con frutos.

También tiene estrategias alimenticias complementarias sorprendentes como:

Los monos araña viven en sociedades de fisión-fusión. Una comunidad grande (hasta 40 individuos) se divide en subgrupos pequeños y cambiantes (de 2 a 6 individuos), que se reúnen y separan según las condiciones ambientales y sociales. Esto también se ve en otros de primates como Saimiri en Panamá.

Esta organización no es caprichosa: es una adaptación directa al patrón espacial y temporal de sus recursos. Los árboles preferidos (como Ficus o Virola) son abundantes en frutos, pero están dispersos y rara vez fructifican al mismo tiempo. Forrajear en grupos pequeños reduce la competencia local y maximiza la eficiencia.

Sin embargo, esta estrategia tiene un costo. Se requiere grandes territorios. Sus rangos de hogar varían entre 150 y 390 ha en bosques continuos, y pueden superar los 900 ha en islas como Barro Colorado (Panamá). En comparación, otros primates neotropicales (como los aulladores) ocupan áreas 5–10 veces más pequeñas.

Esto los hace extremadamente vulnerables a la fragmentación del hábitat. La mayoría de las poblaciones de A. geoffroyi ya viven en paisajes alterados con bosques aislados menores a 50 hectáreas, rodeados de pastizales o cultivos. En esos fragmentos, no solo disminuye la disponibilidad de frutos, sino que los monos araña deben recorrer zonas peligrosas (como cercas o caminos), exponiéndose a depredadores y caza furtiva. Peor aún, los machos adultos encargados de patrullar los límites del territorio y defender a la comunidad enfrentan mayores riesgos al cruzar matrices hostiles. Hay ya registros de “incursiones” de machos entre grupos vecinos, con agresiones a hembras y crías (Aureli et al., 2006), un comportamiento antes considerado exclusivo de chimpancés.

Aquí radica una de sus contribuciones más subestimadas. Los monos araña son dispersores clave de semillas grandes, muchas de las cuales no pueden ser ingeridas por otros mamíferos frugívoros.

Estudios estiman que al menos 364 especies de plantas dependen, directa o indirectamente, de A. geoffroyi como dispersor (González-Zamora et al., 2009). Algunas, como Symphonia globulifera, sufren daños masivos en sus flores por la intensa actividad de los monos, pero aún así se benefician de su polinización incidental y dispersión posterior.

Donde desaparecen los monos araña, el bosque cambia. Las especies de semillas grandes declinan, la composición florística se homogeniza y, con el tiempo, disminuye la resiliencia del ecosistema. O sea, la diversidad arbórea es menor en un bosque cuando hay ausencia de monos araña.

Ateles geoffroyi está clasificado como Vulnerable a En Peligro Crítico, según la subespecie y región. Sus amenazas son múltiples y sinérgicas:

Y sin embargo, los esfuerzos de conservación siguen siendo insuficientes. Como señalan González-Zamora y colegas (2009):

“Es urgente realizar estudios en paisajes fragmentados para evaluar cambios en la dieta, patrones de actividad y atributos del hábitat que puedan favorecer su persistencia.”

En la actualidad necesitamos:

El mono araña no es solo un primate carismático. Es un indicador de salud forestal. Donde persiste una población estable, sabemos que el bosque es lo suficientemente grande, diverso y conectado. Donde desaparece, sabemos que algo grave está ocurriendo.

Su ecología, exquisitamente adaptada a la complejidad del bosque tropical, nos recuerda que la conservación no es solo salvar especies, sino preservar relaciones entre árboles y monos, entre frutos y viajeros, entre copas y suelos.

Y quizás, en su cola prensil y su memoria espacial, reside una lección humana: La supervivencia no depende solo de comer bien, sino de saber cuándo, dónde y con quién moverse en un mundo cambiante.

—

REFERENCIAS

Aureli, F., Schaffner, C. M., Verpooten, J., Slater, K., & Ramos-Fernández, G. (2006). Raiding parties of male spider monkeys: Insights into human warfare? American Journal of Physical Anthropology, 131(4), 486–497. https://doi.org/10.1002/ajpa.20446

González-Zamora, A., Arroyo-Rodríguez, V., Chaves, O. M., Sánchez-López, S., Stoner, K. E., & Riba-Hernández, P. (2009). Diet of spider monkeys (Ateles geoffroyi) in Mesoamerica: Current knowledge and future directions. American Journal of Primatology, 71(1), 8–20. https://doi.org/10.1002/ajp.20625

Di Fiore, A., Link, A., & Dew, J. L. (2008). Diets of wild spider monkeys. In C. J. Campbell (Ed.), Spider monkeys: Behavior, ecology and evolution of the genus Ateles (pp. 81–137). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511752559.005

Wallace, R. B. (2005). Seasonal variations in diet and foraging behavior of Ateles chamek in a southern Amazonian tropical forest. Int. J. Primatol., 26, 1053–1075.

Wallace, R. B. (2006). Seasonal variations in black-faced black spider monkey (Ateles chamek) habitat use and ranging behavior in a southern Amazonian tropical forest. American Journal of Primatology, 68(4), 313–332. https://doi.org/10.1002/ajp.20244.

(Este artículo rescata un escrito de Forbes de 1894 en el libro abajo referenciado)

LOS AULLADORES. SUBFAMILIA MYCETINÆ

(actual: Subfamilia Alouattinae, género Alouatta)

Autor original: Henry O. Forbes (1894)

Esta subfamilia abarca solo un género, que es muy distinto de todos los demás. Los Aulladores son los más grandes de los monos sudamericanos, y se caracterizan por su cuerpo grueso y torpe, su cabeza piramidal y su pequeño ángulo facial, debido a su largo hocico, algo parecido al de un perro. El ángulo de la mandíbula inferior es muy grande y macizo, y su característica principal es el engrosamiento notable de la garganta, debido al gran aumento de los huesos hioides —que están ampliamente inflados y cavernosos— para formar el curioso órgano vocal que poseen los machos de estos animales, y mediante el cual su voz puede ser tan aumentada como para escucharse a varios kilómetros de distancia. (Actual: aparato hioideo extremadamente expandido en los machos del género Alouatta). El cráneo está truncado por detrás en el macho (menos en la hembra) para la recepción del aparato vocal. Sus incisivos son pequeños e iguales, los caninos son prominentes y tienen una cresta oblicua a través de la corona desde la cúspide externa anterior hacia la interna posterior, y los molares superiores son grandes. La cola es fuerte y prensil, desnuda hacia la punta, donde es táctil y muy sensible. El pulgar es móvil, la cara desnuda, y la barbilla con barba. Algunos tienen pelaje corto y otros largo sobre sus cuerpos, pero generalmente es más abundante alrededor de la cabeza. En apariencia son los más poco atractivos y repulsivos de los monos americanos. Su inteligencia también es de un orden muy bajo.

(Actual: apreciación histórica subjetiva; no es aceptada hoy como evaluación científica).

El techo de la caja craneana está deprimido; el plano de la apertura para el paso de la médula espinal desde el cerebro es casi perpendicular al de la base del cráneo; los cóndilos para la articulación del cuello están situados lo más atrás posible. Sir William Flower, en su valiosa monografía sobre el cerebro de Mycetes (= Alouatta), ha mostrado que los lóbulos frontales son pequeños y que los hemisferios cerebrales apenas cubren el cerebelo. En lo que respecta a sus surcos y circunvoluciones, el cerebro principal (cerebrum) de Mycetes puede distinguirse del de todos los demás monos. Todo el órgano es pequeño en comparación con el tamaño del animal; carece de la redondez y plenitud del de los monos araña (Ateles) y de los capuchinos (Cebus). Sus marcas superficiales son comparativamente pocas y simples, y se apartan notablemente del tipo ordinario visto en el orden.

Entre los monos del Viejo Mundo hay una similitud notable en el carácter de las marcas superficiales de sus hemisferios cerebrales. Hay un ligero desarrollo ascendente desde Cercopithecus hacia Hylobates; y mayores complicaciones superpuestas al mismo tipo primitivo —como gran tamaño proporcional y complejidad de las circunvoluciones— se observan en el chimpancé y el gorila, conduciendo hacia el cerebro del hombre. Entre los géneros del Nuevo Mundo hay una divergencia mucho mayor. Entre los capuchinos (Cebus), y solo entre ellos, hay una repetición precisa del tipo del Viejo Mundo; pero en el género Mycetes (= Alouatta), encontramos modificaciones para las cuales no existe paralelo entre la serie catarrina. Hay una ausencia en su cerebro de signos de elevación en serie; y exhibe una gran diferencia con todos, incluso los más bajos de las formas del Viejo Mundo, así como con aquellos monos americanos que, en carácter cerebral, se asemejan de cerca a los monos del Viejo Mundo. Muestra afinidad en algunos de sus rasgos más llamativos con formas bajas de monos del Nuevo Mundo como Nyctipithecus (= Aotus). El tipo cerebral bajo concuerda, como observa Sir William Flower, con su disposición hosca y no domesticable, y con la observación de que su inteligencia es de un orden muy diferente al de sus vecinos, los monos araña y capuchinos.

“Cuando se ven Aulladores en el bosque”, señala el Sr. Bates, “generalmente hay tres o cuatro de ellos montados en las ramas superiores de un árbol. No parece que su estremecedor rugido sea emitido por un susto repentino; al menos, no fue así en individuos cautivos. Es probable, sin embargo, que el ruido sirva para intimidar a sus enemigos.” El poder muscular empleado para dar salida a su rugido cavernoso parece pequeño. Su alimento consiste principalmente en frutos y hojas.

En color, los Aulladores varían mucho. Las crías de ambos sexos a menudo difieren de sus padres, y las hembras de los machos, y también hay gran variación individual.

La distribución geográfica de algunas especies es muy restringida, varias de ellas estando confinadas a un distrito especial del Amazonas, en el cual ninguna otra especie se introduce. Se encuentran, sin embargo, desde el este de Guatemala hasta Paraguay.

Alouatta, Lacép., Mém. Inst., iii., p. 490 (1801).

Mycetes, Illig., Prodr. Syst. Mamm., p. 70 (1811) (sinónimo).

Stentor, Geoffr., Ann. Mus., xix., p. 107 (1812) (sinónimo).

Los caracteres del género Mycetes (= Alouatta), que es el único de la subfamilia, son los mismos que los dados arriba.

El género contiene seis especies bien reconocidas. Según el Sr. Wallace, las especies roja y negra del Amazonas tienen hembras del mismo color que los machos. Humboldt también observa, hablando de los miles de Arguatoes (M. seniculus = Alouatta seniculus) que vio en las provincias de Cumaná, Caracas y Guayana, que nunca observó cambio en el pelaje rojizo del dorso y hombros. Muchas especies, sin embargo, muestran dimorfismo de coloración.

Los Aulladores son semi-nocturnos en sus hábitos, emitiendo sus gritos tarde en la tarde y antes del amanecer, y también cuando se aproxima la lluvia.

Cuando un Mycetes es disparado, permanece colgando del árbol aunque esté muerto, hasta que sus músculos se relajan.

Las especies del género se distribuyen por Centroamérica, Colombia, la región amazónica, hasta el sur de Brasil, Bolivia y Paraguay.

(Simia seniculus, Stentor ursina, Mycetes seniculus, etc. → Alouatta seniculus, nombre válido actual)

Caracteres.—Cabeza, cuello, extremidades y cola castaño oscuro; dorso y flancos dorado-amarillos; barba del macho adulta larga, amarilla en la raíz y castaña por fuera; cara desnuda y negra; pecho desnudo; abdomen con pelos largos y castaños.

Pelo suave. Cola variable en color; a veces del color del dorso y otras dorado brillante. Mamas a veces axilares. Cuerpo 19½ pulgadas; cola 20.

Jóvenes.—Del mismo color, algo más oscuros; pelo duro.

Distribución.—Brasil; Nueva Granada (Colombia); Venezuela; río Copataza (Ecuador); este del Perú, ríos Ucayali y Huallaga.

Hábitos.—Viajan en grandes tropas. Humboldt describe procesiones de 30–40 individuos moviéndose lentamente, con hembras cargando crías. Rechaza el mito de que formen cadenas para cruzar ríos. Declara que las caídas de crías son accidentales. Wallace indica que el fuerte grito suele provenir de un solo macho. La carne es apreciada como alimento.

(Stentor caraya, Mycetes barbatus, Mycetes niger, etc. → Alouatta caraya, nombre válido actual)

Macho.—Pelo largo y completamente negro; cresta frontal marcada. Longitud 20 pulgadas; cola 17.

Hembra y jóvenes.—Pajizos, oscureciéndose con la madurez; el macho adulto se vuelve negro.

Ejemplares intermedios coinciden con descripciones antiguas de Humboldt.

Distribución.—Sur de Brasil, Paraguay, Bolivia; registros aislados en el Madeira.

Hábitos.—Huraños; en cautiverio se ocultan; los indígenas no logran domesticarlos; rara vez sobreviven largo tiempo.

(Actual: Alouatta belzebul)

Negro, con tintes amarillos en partes inferiores; raíces del pelo pardas; manos y pies variables (amarillo-rojizos, pardos, grises o negros). Marcas amarillas en cola, orejas y rodillas. Cuerpo 17½ pulgadas; cola 18½.

Distribución.—Bajo Amazonas, cerca de Pará.

Hábitos.—Como las demás especies.

(Stentor ursina, Mycetes fuscus, Mycetes bicolor, etc. → Complejo Alouatta guariba/discolor)

Color amarillo-rojizo brillante o pardo amarillento; pelos rígidos, negros con puntas amarillas; hombros anillados. Semiadultos casi negros. Cola más corta que el cuerpo, negro-oliva con franjas amarillas.

Jóvenes.—Negros, con puntas amarillas; base de cola rojiza.

Distribución.—Río Negro y Alta Amazonía.

(Mycetes villosus = Alouatta pigra, nombre válido actual)

Se distingue de A. caraya por pelaje más largo y suave, con tonos rojizos en la base; pelos frontales a veces dirigidos hacia abajo; mejillas pardas.

Macho.—Negro entero.

Hembra y jóvenes.—También negros, no pajizos como en A. caraya.

Distribución.—Guatemala oriental y nororiental; bosques de Izabal, Polochic, Verapaz y Petén; de 700 a 3.000 pies; muy abundante.

Incluye larga descripción de Salvin sobre su abundancia, su uso como alimento por indígenas, su presencia incluso a 6.000 pies, y la obtención de especímenes para el Museo Británico.

Hábitos.—Grupos de 5–6; se desplazan lentamente en ramas altas; aullido audible a 2 millas, y hasta una legua sobre el lago de Izabal.

Incluye relato histórico de Dampier sobre comportamientos agresivos aparentes, uso de la cola, carga múltiple de crías y dificultad de domesticación.

(Nombre aceptado actual: Alouatta palliata)

Cara desnuda; pelo frontal corto y vuelto hacia atrás formando cresta; dorso pardo-negruzco con flancos pardo-amarillos extendidos en forma de manto; extremidades y cola negras. Longitud 19½ pulgadas; cola 20¾.

Gran variación individual en intensidad del color, tanto en Costa Rica, Nicaragua como en Panamá. La variación no depende de la localidad.

Distribución.—Lago de Nicaragua; Costa Rica; Panamá; islote Hicaron en Quibo. Al sur del istmo es reemplazado por A. seniculus.

Hábitos.—Prefiere las ramas altas; no daña plantaciones; temperamento apacible y melancólico; algo más adaptable al cautiverio que otras especies; un macho domesticado aullaba antes de la lluvia y diariamente a las 5 a.m.

Los monos aulladores (género Alouatta) constituyen uno de los linajes más ampliamente distribuidos y exitosos entre los primates neotropicales. Se encuentran desde el sureste de México hasta el norte de Argentina, ocupando selvas húmedas, bosques secos, bosques de galería y mosaicos antropizados con distintos grados de conservación.

Se reconocen entre 13 y 15 taxones según el enfoque taxonómico, aunque la tendencia actual es a validar las siguientes especies principales:

| Región | Especie válida | Comentarios taxonómicos |

|---|---|---|

| Mesoamérica | Alouatta palliata | Varias subespecies; presente en Costa Rica y Panamá. |

| Guatemala–Belice | Alouatta pigra | Especie grande, negra; previamente llamada A. villosa. |

| Colombia–Venezuela–Brasil amazónico | Alouatta seniculus (complejo) | Múltiples linajes; diversidad aún en revisión. |

| Sur de Brasil–Paraguay–Bolivia | Alouatta caraya | Dimorfismo sexual marcado (machos negros, hembras doradas). |

| Amazonia oriental (Pará–Maranhão) | Alouatta belzebul | Pelaje negro con extremidades rojizas variables. |

| Bosques atlánticos del sureste de Brasil | Alouatta guariba / A. discolor | La separación entre ambas depende del enfoque molecular. |

El rasgo más distintivo del género es el hueso hioides hipertrofiado, especialmente en los machos. Esta estructura se desarrolla como una cavidad resonante capaz de amplificar el llamado territorial a distancias que pueden superar los 3 km bajo condiciones adecuadas.

Este rasgo se considera una innovación evolutiva única entre los primates, relacionada con:

la defensa acústica del territorio,

la minimización del contacto físico entre tropas,

la vida en bosques densos donde la visibilidad es limitada.

Comparados con otros primates del Nuevo Mundo, los aulladores poseen:

molares relativamente grandes,

crestas bien desarrolladas para triturar hojas,

incisivos pequeños.

Son folívoros generalistas, consumiendo hojas jóvenes, flores, brotes y frutos estacionales. Esta dieta permite una vida de bajo gasto energético.

Todos los miembros del género presentan una cola prensil desnuda en la punta, con una almohadilla dérmica rica en mecanorreceptores. Funciona como un quinto miembro, especialmente útil para individuos juveniles y hembras con crías.

Las descripciones del siglo XIX hablaban de un “cerebro simple” o “baja inteligencia”. La primatología moderna rechaza este lenguaje. Hoy se entiende que:

el cerebro de Alouatta está adaptado a un estilo de vida folívoro,

la socioecología del grupo no requiere la complejidad observada en Cebus o Ateles,

la cognición se orienta a memoria espacial, selección dietaria y comunicación acústica, no a manipulación avanzada.

Los grupos suelen estar compuestos por 5–15 individuos, con un sistema flexible que puede incluir varios machos y varias hembras. La cohesión de grupo es relativamente alta.

Los aulladores son conocidos por sus vocalizaciones profundas, que cumplen funciones de:

evitar encuentros costosos entre tropas,

anunciar la ocupación de un espacio,

sincronizar actividades del grupo.

El llamado se realiza al amanecer, atardecer o antes de lluvias intensas.

Son primates de bajo gasto energético:

descansan gran parte del día,

se desplazan poco comparados con Ateles o Cebus,

emplean estrategias de termorregulación conductual (sun basking, selección de ramas altas).

Las crías dependen estrechamente de la madre, que suele cargar una sola cría por ciclo reproductivo. En especies como A. pigra es común el infanticidio en reestructuraciones sociales.

Amplia distribución en la cuenca amazónica. Exhibe la mayor variación cromática del género. Estudios recientes sugieren que es un complejo de especies en proceso de revisión taxonómica.

Propio del Cono Sur tropical. Marcado dimorfismo sexual:

machos: negros;

hembras: amarillas o pajizas.

Se adapta a ambientes más abiertos.

Coloración negra con manos y pies rojizos. Distribución fragmentada debido a la pérdida de bosque en la Amazonia oriental.

Las poblaciones del sureste brasileño presentan variación geográfica compleja. La conservación es crítica debido a la deforestación extrema del bioma.

Especie grande, de pelaje negro uniforme.

Distribución moderna:

Belice

norte de Guatemala

oeste de Honduras

sur de México (Tabasco, Campeche, Quintana Roo)

Está clasificado como En Peligro (EN).

Distribuido desde el sureste de México hasta el oeste de Colombia. En Panamá es la especie más ampliamente distribuida del género.

Subespecies reconocidas (según enfoque 2025):

A. p. palliata (Panamá occidental, Costa Rica, Nicaragua)

A. p. aequatorialis (Panamá oriental – Darién, Colombia, Ecuador)

Especie altamente adaptable. Su llamada es una de las más profundas y características del Neotrópico.

La fragmentación del hábitat, la cacería local y las enfermedades zoonóticas (como el brote de VSRp en A. seniculus) representan amenazas crecientes.

Las poblaciones de Alouatta suelen ser más resistentes a la fragmentación que otros primates neotropicales, debido a su dieta folívora, pero pueden colapsar en fragmentos muy pequeños.

La pérdida de conectividad es especialmente grave para A. palliata en Panamá y Costa Rica.

El cambio climático afecta la fenología de las plantas clave en la dieta.

Recomendaciones de manejo moderno:

protección de corredores ribereños,

restauración forestal multifuncional,

monitoreo acústico para estimación poblacional,

estudios genómicos para resolver complejos de especies.

| Nombre según Forbes (1894) | Sinónimos citados en 1894 | Especie válida (2025) | Región principal (2025) | Comentarios modernos |

|---|---|---|---|---|

| Mycetes (género) | Stentor, Mycetes, Alouatta | Alouatta (único género de Alouattinae) | Neotrópico | Forbes aún usaba Mycetes; hoy está completamente en desuso. |

| Alouatta seniculus (Red Howler) | Simia seniculus, Stentor ursina, Mycetes seniculus, M. stramineus, M. chrysurus, M. auratus, M. laniger, etc. | Alouatta seniculus (complejo) | Amazonia, Orinoquía, Andes secos | Es un complejo de especies aún en revisión molecular. Variación amplia de color. |

| Alouatta nigra (Black Howler) | Stentor caraya, Mycetes niger, M. barbatus, M. caraya | Alouatta caraya | Sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, norte de Argentina | Nombre moderno universal: A. caraya. Dimorfismo sexual marcado. |

| Alouatta beelzebul (Yellow-handed Howler) | Simia beelzebul, Mycetes rufimanus, M. discolor, Colobus chrysurus (dudoso) | Alouatta belzebul | Amazonia oriental (Pará–Maranhão) | Persisten variantes regionales discutidas; especie vulnerable. |

| Alouatta ursina (Brown Howler) | Stentor ursina, S. flavicauda, M. fuscus, M. bicolor, M. ursinus | Alouatta guariba / Alouatta discolor | Bosque Atlántico del sureste de Brasil | La taxonomía moderna separa A. guariba vs. A. discolor. La forma “ursina” no es válida. |

| Alouatta villosa (Guatemalan Howler) | Mycetes villosus | Alouatta pigra | Belice, Guatemala, Tabasco–Campeche–QR (México) | Especie grande, negra. Catalogada como En Peligro (EN). |

| Alouatta palliata (Mantled Howler) | Mycetes palliatus | Alouatta palliata | México–Panamá–Colombia–Ecuador | Varias subespecies: A. p. palliata, A. p. aequatorialis, A. p. mexicana. En Panamá: A. p. palliata (occidente) y A. p. aequatorialis (Darién). |

El género Mycetes quedó totalmente reemplazado por Alouatta.

Se aclaró la verdadera identidad de A. villosa → hoy A. pigra.

Se corrigió la identificación del “aullador pardo” → hoy parte del complejo A. guariba/discolor.

A. nigra no es un nombre válido → corresponde al moderno A. caraya.

A. belzebul mantiene su nombre moderno, con mínima variación.

Forbes trabajaba con mapas y relatos de viajeros; hoy sabemos que:

A. palliata no llega al sur de Colombia.

A. pigra nunca habitó Honduras occidental más allá de zonas adyacentes a Guatemala.

A. seniculus tiene estructura poblacional compleja por amazonización y refugios pleistocénicos.

Se abandonaron ideas como “baja inteligencia” o “disposición hosca” —hoy reconocidas como sesgos coloniales del siglo XIX.

Se comprendió la evolución del hioides resonante como innovación adaptativa.

Se actualizaron criterios de especie con genética mitocondrial y genómica (Cortez-Ortiz, Ruiz-García, Byrne, etc.).

REFERENCIA

Forbes, Henry O. 1894. A Hand-Book to the Primates. Allen’s Naturalist’s Library. Edited by R. Bowdler Sharpe. Vol. I. London: W. H. Allen & Co., Limited, 13 Waterloo Place, S.W.

Ariel R. Rodríguez-Vargas

Departamento de Zoología, Universidad de Panamá & Proyecto Primates Panamá

Panamá contiene una de las comunidades de primates más diversas y biogeográficamente significativas de Mesoamérica. Para 2025, se reconocen ocho especies nativas, distribuidas en cinco géneros y cuatro familias, todas pertenecientes al parvorden Platyrrhini (Primates del Nuevo Mundo). Esta riqueza refleja la posición del istmo como puente biogeográfico y zona de contacto histórica entre linajes neotropicales.

Durante las últimas décadas, importantes avances en taxonomía molecular, análisis morfológicos revisados, biogeografía histórica y estudios genómicos han generado cambios sustanciales en la clasificación de los primates mesoamericanos. Entre estos destacan:

La validación del género Oedipomidas para el tití panameño.

La división de Cebus capucinus en múltiples especies, incluyendo Cebus imitator y Cebus capucinus, separadas en Panamá por la Cuenca del Canal.

La revisión crítica del “complejo Alouatta palliata–coibensis”, donde los análisis moleculares no respaldan la separación de Coiba y Azuero como especies plenas.

Nuevas interpretaciones del rango de Aotus zonalis y del estado crítico de poblaciones aisladas.

La consolidación de Saimiri oerstedii como especie válida y de distribución extremadamente restringida en el extremo suroeste del país.

El presente capítulo ofrece una síntesis actualizada sobre la nomenclatura, distribución, localidades tipo, estatus de conservación y controversias taxonómicas de cada especie registrada en Panamá para el año 2025.

Nombres comunes: mono tití, bichichí, Geoffroy’s tamarin

Especie restringida al centro y este del país, presente en:

Panamá Oeste

Panamá (metropolitana y este)

Colón

Darién

Coclé (extremo oriental)

Ausente del occidente del país.

Históricas referencias de presencia en Chiriquí o incluso Costa Rica (Carpenter 1935) se consideran no válidas, basadas en individuos transportados o errores de observación.

VU – Vulnerable (declinación por pérdida de bosque y fragmentación).

El género Oedipomidas ha sido reinstaurado como válido.

No se reconocen subespecies.

Análisis genéticos confirman afinidad con otros géneros de callitriquinos occidentales, pero apoyan su singularidad.

Nombres comunes: mono nocturno, jujuná, owl monkey

Confirmado en:

Vertiente Caribe desde el río Sixaola hasta la provincia de Colón.

Cuenca del Canal (ambas márgenes).

Comarca Ngäbe-Buglé (laderas bajas del Caribe).

Provincia de Panamá y Darién.

Isla Colón y Bastimentos (archipiélago de Bocas del Toro).

A. z. zonalis — amplia distribución en el Caribe panameño

A. z. bipunctatus — Península de Azuero (probablemente extinta en estado silvestre)

NT – Casi Amenazado

bipunctatus: CR – Críticamente Amenazado

Aotus zonalis podría representar un complejo de especies, pero aún sin evidencia concluyente.

La población de Azuero es una de las más críticas de Mesoamérica.

Nombres comunes: mono aullador, mono negro, concón

La especie está ampliamente distribuida:

Caribe: Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Colón

Pacífico: Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién

Presente desde manglares hasta bosques montanos (>2,000 m en el Volcán Barú)

Forma continental generalizada.

Localidad tipo: Isla de Coiba

Población insular diferenciada morfológicamente, pero sin linaje genético propio.

Localidad tipo: Península de Azuero

Una de las poblaciones de primates más amenazadas de la región.

Estudios de ADN mitocondrial y nuclear (Cortés-Ortiz et al. 2003; análisis posteriores 2010–2022) muestran que:

Coiba, Azuero y las poblaciones continentales no forman clados separados.

La divergencia genética es baja, dentro del rango esperado para subespecies.

Las diferencias diagnósticas son principalmente morfológicas y biogeográficas, no genéticas.

Por ello:

A. palliata (especie): LC – Preocupación menor

A. p. coibensis: EN – En Peligro

A. p. trabeata: CR – Críticamente Amenazado

Nombres comunes: mono araña colorado

Históricamente amplio, hoy muy fragmentado:

Darién (núcleo más estable)

Chagres alto y Cerro Azul (remanentes)

Portobelo–Cerro Bruja (poblaciones relictas)

Extremo occidental cercano a Costa Rica (muy escasos)

EN – En Peligro, con subpoblaciones panameñas en estado crítico.

Las subespecies azuerensis, grisescens y panamensis son morfológicamente distintas.

Existe debate sobre elevar algunas a categoría de especie, pero no hay consenso molecular.

Nombres comunes: mono araña negro

Muy restringida:

Darién

Sectores al este del Canal (bosques húmedos relictos)

CR – Críticamente Amenazado

Algunos autores proponen fusionarlo con Ateles hybridus, pero la posición sigue en discusión.

Nombres comunes: mono cariblanco del Pacífico, white-faced capuchin

Oeste del país, hasta la Cuenca del Canal, incluyendo:

Chiriquí

Veraguas

Coclé occidental

Pacífico hasta el Canal

Isla de Coiba (confirmado)

Este es el capuchino típico del paisaje ganadero y bosques secundarios del Pacífico occidental.

Mono cariblanco del Caribe y Darién

Desde el este del Canal hacia Darién, con conexión a Colombia:

Chagres oriental

Panamá Este

Darién

Caribe oriental

Análisis genéticos (Boubli, Lynch Alfaro, Cortés-Ortiz) confirman una separación clara del clado occidental (C. imitator) respecto al clado transístmico (C. capucinus).

Nombres comunes: mono ardilla, pitecillo amarillo

Extremadamente restringida al Pacífico suroeste de Chiriquí, incluyendo:

Punta Burica

Punta Piedra

Las quebradas y remanentes boscosos periurbanos al oeste de David

Laderas cercanas al río Chico

EN – En Peligro

Nivel específico plenamente aceptado.

Es la población más oriental de la especie y genéticamente diferenciada.

Representa uno de los primates más vulnerables de Mesoamérica.

La primatofauna de Panamá refleja patrones de gran relevancia evolutiva:

Efectos de la historia geológica del istmo (aislamientos en Coiba, Azuero, Burica).

Fracturas biogeográficas recientes, como la división Cebus imitator / Cebus capucinus ligada al Canal.

Persistencia de linajes relictos (Ateles geoffroyi y A. fusciceps) en bosques de madurez avanzada.

Rangos restringidos y alto riesgo (Saimiri oerstedii, A. p. trabeata, A. p. coibensis).

Continuas necesidades de revisión molecular, especialmente en Ateles, Aotus y el propio complejo Alouatta palliata.

Panamá es, en suma, un laboratorio natural de evolución, dispersión, aislamiento y resiliencia de primates neotropicales, cuya conservación exige una aproximación científica actualizada, integrada y apoyada en criterios genéticos y biogeográficos modernos.

El mono ardilla centroamericano (Saimiri oerstedii, Reinhardt 1872) es uno de los primates más singulares y menos conocidos de Mesoamérica. Este pequeño y ágil habitante del dosel es, además, una especie endémica de Costa Rica y Panamá, lo que significa que su presencia está limitada exclusivamente a esta región del Pacífico mesoamericano. A pesar de su importancia biológica y de su distribución tan restringida, durante mucho tiempo no fue incluido en varias listas de referencia de primates neotropicales, una omisión que subraya lo mucho que aún queda por documentar en la biodiversidad de la región.

La especie está compuesta por dos subespecies, cada una con características e historias de distribución particulares. La primera, Saimiri oerstedii oerstedii, se extiende desde la ribera norte del Río Grande de Térraba, en Costa Rica, hasta el Río Chiriquí “Nuevo”, ya en territorio panameño. Es la única subespecie que cruza fronteras y la única presente en Panamá. La segunda, Saimiri oerstedii citrinellus, posee un rango mucho más restringido, localizado exclusivamente en la costa del Pacífico central de Costa Rica, donde las poblaciones subsisten en un paisaje cada vez más fragmentado y sometido a presiones antrópicas.

En cuanto a su hábitat, el mono ardilla centroamericano demuestra una notable capacidad de adaptación. Aunque históricamente ha sido asociado con los bosques tropicales húmedos, también se le observa con frecuencia en bosques secundarios, manglares e incluso en áreas intervenidas con cultivos y plantaciones como palma aceitera o teca. Esta flexibilidad le ha permitido persistir en zonas donde el bosque primario ha sido severamente reducido, aunque su presencia en paisajes dominados por actividades humanas no lo inmuniza frente a las amenazas que lo rodean. La expansión agrícola, el desarrollo urbano y la degradación del bosque siguen siendo factores que afectan directamente la estabilidad y conectividad de sus poblaciones.

Su dieta es igual de variada y revela el papel ecológico que desempeña. Se trata de un primate omnívoro que consume insectos, huevos de aves, néctar, frutas y hojas jóvenes. Su repertorio alimenticio incluye más de 180 especies de plantas, lo que no solo evidencia su adaptabilidad, sino también su importancia en la dinámica del bosque, actuando como dispersor de semillas y contribuyendo al mantenimiento de la vegetación local. Su búsqueda constante de alimento, moviéndose con agilidad entre ramas finas, es una de las imágenes más características de estos monos en su entorno natural.

El comportamiento social de Saimiri oerstedii es igualmente fascinante. A diferencia de otros primates neotropicales que suelen vivir en grupos más pequeños, los monos ardilla forman agrupaciones que pueden llegar a reunir hasta 70 individuos. Estos grandes grupos se desplazan juntos por el bosque en busca de alimento, manteniendo una estructura social compleja y dinámica. Durante décadas se describió un patrón de dispersión en el que los machos permanecían en su grupo natal y las hembras eran las que emigraban al llegar a la madurez. Sin embargo, estudios genéticos recientes han cuestionado esta interpretación al sugerir que la dispersión podría no estar tan marcada por el sexo, abriendo así nuevas preguntas sobre la organización social de esta especie.

En términos reproductivos, los monos ardilla alcanzan la madurez sexual relativamente temprano. Las hembras están listas para reproducirse alrededor de los dos años y medio, mientras que los machos lo hacen ligeramente después, entre los 2.5 y 3.5 años. La reproducción está estrechamente vinculada a la estación lluviosa, cuando la disponibilidad de alimento es mayor. Durante este periodo, los machos experimentan un notable cambio físico: aumentan de peso y presentan una mayor actividad testicular, un dimorfismo estacional que forma parte de la preparación para el periodo reproductivo.

El mono ardilla centroamericano representa, en muchos sentidos, un símbolo de los bosques del Pacífico de Costa Rica y Panamá. Su presencia depende del mantenimiento de corredores biológicos y del manejo responsable de los paisajes que lo albergan. A medida que avanza la transformación del territorio, la especie se convierte en un recordatorio de la necesidad urgente de proteger los fragmentos de bosque que aún persisten y de promover prácticas que favorezcan la conectividad ecológica.

En Proyecto Primates Panamá, reconocemos el valor de este pequeño primate y apoyamos activamente la investigación y divulgación que permitan comprender mejor su ecología, sus necesidades y los desafíos que enfrenta. Cuanto más sepamos sobre él, mejor podremos protegerlo, junto a los ecosistemas que comparte con tantas otras especies.

Lianas y primates una alianza esencial en los bosques tropicales

Ariel Rodríguez Vargas

Director de Proyecto Primates Panamá

En los bosques tropicales, donde la vida se entrelaza en múltiples niveles, existe una relación de mutualismo silencioso entre los primates y las lianas que trasciende lo puramente alimenticio. Lejos de ser simples enredaderas, estos elementos estructurales del bosque representan un sustrato ecológico multifuncional que influye en la supervivencia, comportamiento y evolución de monos, lémures y gibones en los trópicos del mundo.

La investigación científica internacional de científicos de México, Tailandia y Reino Unido, publicada en Ecología de las Lianas, desarrollada por Víctor Arroyo-Rodríguez, Norberto Asensio, Jacob C. Dunn, Jurgi Cristóbal-Azkarate y Arturo Gonzalez-Zamora, documenta sistemáticamente cómo estas plantas constituyen un eje central en la ecología primate. Su trabajo revela que las lianas no son meras proveedoras de alimento, sino arquitectas del paisaje aéreo que los primates habitan.

Sistemas alimentarios complejos en el dosel

El estudio identifica 150 especies de lianas consumidas por primates, pertenecientes a 47 familias botánicas, con las leguminosas, vitáceas y bignoniáceas como las más frecuentemente utilizadas. Lo notable no es solo la diversidad, sino la especialización temporal que muestran estos recursos. Las lianas presentan fenologías reproductivas asincrónicas respecto a los árboles, fructificando frecuentemente durante épocas de escasez, lo que las convierte en componentes críticos de la seguridad alimentaria primate.

Las lianas: una despensa natural para los primates

La revisión científica muestra que al menos 16 especies de primates alrededor del mundo consumen lianas. Los grupos de lianas más usadas son Leguminosae, Vitaceae, Bignoniaceae y Apocynaceae, todas muy comunes en bosques tropicales húmedos y también en bosques fragmentados.

Según los datos del estudio de Arroyo-Rodríguez y colaboradores, los primates consumen: frutos (75% de las lianas registradas), hojas (37%), flores, néctar, tallos, corteza y brotes (22%). Esto significa que las lianas no aportan un solo tipo de alimento, sino una diversidad de recursos que ayudan a complementar dietas frugívoras o folívoras.

El concepto de «alimento de respaldo» adquiere dimensiones ecológicas cruciales aquí. Investigaciones en México, Borneo y Tanzania demuestran que cuando los frutos arbóreos escasean, los primates incrementan significativamente su consumo de lianas, desde los lémures ratón en Madagascar hasta los chimpancés en África. Esta plasticidad dietaria, sustentada en la disponibilidad confiable de lianas, puede determinar la capacidad de carga de los hábitats forestales.

Ingeniería de movilidad en el dosel

Más allá de la nutrición, las lianas constituyen una red de infraestructura natural que redefine la economía de movimiento de los primates. Estudios de biomecánica forestal revelan que los orangutanes utilizan las propiedades elásticas de las lianas para catapultarse entre árboles, reduciendo hasta en un 80% el costo energético del movimiento entre copas. Para especies con estrategias suspensivas como los gibones o monos araña, las lianas ofrecen rutas preferenciales que minimizan el descenso al suelo y la exposición a depredadores.

Más allá de la nutrición, las lianas constituyen una red de infraestructura natural que redefine la economía de movimiento de los primates. Estudios de biomecánica forestal revelan que los orangutanes utilizan las propiedades elásticas de las lianas para catapultarse entre árboles, reduciendo hasta en un 80% el costo energético del movimiento entre copas. Para especies con estrategias suspensivas como los gibones o monos araña, las lianas ofrecen rutas preferenciales que minimizan el descenso al suelo y la exposición a depredadores.

La anatomía misma de algunos primates parece reflejar una coevolución con este sustrato. Investigaciones morfofuncionales sugieren que las especializaciones en las extremidades de los calitrícidos, como las uñas en forma de garra, representan adaptaciones para moverse eficientemente en bosques dominados por lianas donde los soportes son delgados e irregulares.

Arquitectura del comportamiento y toma de decisiones

La influencia de las lianas se extiende a dimensiones comportamentales sofisticadas. Estudios en México documentan que el consumo de lianas implica decisiones espaciales complejas, forzando a los monos aulladores a visitar más parches alimenticios debido al tamaño reducido de las unidades de alimento, incrementando su esfuerzo de forrajeo hasta en un 40% comparado con la alimentación arbórea.

La selección de dormideros revela dilemas ecológicos profundos. Mientras los tamarinos eligen enredaderas para descansar protegidos, los gibones de pileata prefieren árboles sin lianas para evitar el acceso de depredadores. Esta dicotomía expresa el balance entre refugio y riesgo que las lianas introducen en la ecología del miedo de los primates.

Implicaciones evolutivas y de conservación

La proliferación global de lianas en bosques tropicales, impulsada por el cambio climático y la fragmentación, representa un experimento natural a gran escala cuyas consecuencias apenas comenzamos a entender. Por un lado, las lianas pueden facilitar la persistencia de primates en paisajes antropizados, proporcionando conectividad estructural y recursos alimenticios cuando los árboles desaparecen. Proyectos de restauración ecológica en Brasil y México ya incorporan lianas nativas para acelerar la recuperación de hábitats para primates.

Sin embargo, la ecología de las lianas encierra paradojas conservacionistas. Su mismo éxito como competidoras puede suprimir la regeneración arbórea a largo plazo, potencialmente comprometiendo la disponibilidad futura de recursos leñosos para los primates. Estudios a largo plazo en Panamá muestran que las lianas pueden reducir el crecimiento arbóreo hasta en un 50%, creando un dilema ecológico donde el beneficio inmediato para los primates puede contraponerse a la salud del ecosistema forestal.

La investigación futura deberá integrar perspectivas paleoecológicas para entender si la actual proliferación de lianas representa un fenómeno novedoso o el retorno a condiciones del pasado donde los primates evolucionaron en bosques más densos en lianas. Mientras tanto, conservacionistas y manejadores deben reconocer que las lianas son componentes ecológicos esenciales, no malezas forestales, cuyo manejo apropiado requiere entender estas complejas relaciones ecológicas.

Reevaluando un recurso subestimado

Las lianas emergen como socias ecológicas multifacéticas en la vida de los primates, moldeando desde sus estrategias alimentarias hasta sus patrones de movimiento, sus decisiones espaciales y potencialmente incluso su trayectoria evolutiva. En un mundo de cambios acelerados, comprender estas alianzas estructurales será crucial para diseñar estrategias de conservación que reconozcan la complejidad de las interacciones que sostienen la biodiversidad tropical.

“Las lianas son más que simples “enredaderas”. Son pilares ecológicos en la vida de los primates. Alimentan, conectan, sostienen y ayudan a sobrevivir en los momentos más difíciles. Entender esta relación es clave para la conservación de los bosques tropicales y, especialmente, para proteger a las poblaciones de primates que hoy enfrentan fragmentación, pérdida de hábitat y cambio climático.”

Universidad de Panamá, 17 de octubre de 2025.

En el marco del XXXII Congreso Científico Nacional realizado en el campus central de la Universidad de Panamá, el equipo de Proyecto Primates Panamá (PPP) presentó la charla titulada “Sembrando conciencia ambiental: una iniciativa educativa en comunidades de Chiriquí”, destacando siete años de trabajo continuo en educación ambiental, ciencia ciudadana y participación comunitaria.

La presentación, a cargo de Patricia Pimentel, Keisy Martínez, Laura Patiño y el Dr. Ariel Rodríguez-Vargas, subrayó que la educación ambiental no es solo una actividad complementaria, sino una estrategia esencial para construir sociedades sostenibles.

El equipo explicó que este proceso educativo permite que personas de todas las edades tomen decisiones informadas y participen activamente en la protección del ambiente, inspirados en los principios establecidos desde la Conferencia de Estocolmo (1972) y la Carta de Belgrado (1975).

Desde 2018, el Proyecto Primates Panamá ha desarrollado programas de educación ambiental formal en 14 comunidades del occidente de Chiriquí, involucrando a más de 1,000 estudiantes de escuelas, colegios y universidades.

Los temas más abordados son biodiversidad (45%), primates (30%) y bosques (25%), con metodologías participativas basadas en juegos, arte, teatro, giras, ecourbanismo, tecnología y narrativa.

Entre las experiencias más destacadas se encuentran las jornadas educativas “Voces de los Primates” (2022) y “Bosques y Primates” (2024), realizadas en centros educativos como Caña Blanca, Brisas del Mar, Monteverde y Corozo, con el apoyo de Petroterminal de Panamá, S.A. y numerosos voluntarios.

Además del trabajo en aulas, el proyecto impulsa una amplia red de educación ambiental no formal, participando en ferias, festivales y exposiciones desde 2018 hasta 2025.

Entre ellas destacan el Festival del Mar, el Festival del Jaguar, la Feria del Libro de Panamá, la Feria de David y el Festival de la Tortuga Marina en Playa La Barqueta.

El alcance comunicativo también ha sido notable: más de 200 artículos en prensa y web, 50 horas de radio y más de 120 afiches educativos difundidos en redes sociales, lo que ha convertido al PPP en una de las plataformas más activas de educación ambiental comunitaria en Panamá.

El componente comunitario del proyecto ha fortalecido la conexión entre la ciencia y la sociedad.

Las actividades incluyen cine ambiental, exposiciones fotográficas, siembra de árboles frutales, talleres de agricultura orgánica y labor social en comunidades rurales.

Una de las experiencias más recientes fue el taller de mapeo con drones en Quebrada de Tallo (Limones), que integró a jóvenes locales en el uso de tecnología para la conservación.

“La educación ambiental es una herramienta poderosa para transformar las mentes y los corazones”, expresó el equipo durante la exposición. “Hemos visto un gran cambio, especialmente en los niños, quienes muestran entusiasmo y preocupación genuina por el ambiente que los rodea.”

El proyecto agradeció a Petroterminal de Panamá S.A., a los docentes y estudiantes de los centros participantes, a las comunidades del occidente de Chiriquí, a los voluntarios y a los medios de comunicación que han acompañado esta labor educativa y de conservación.

Proyecto Primates Panamá es una iniciativa científica, educativa y comunitaria dedicada al estudio y conservación de los primates panameños y sus hábitats, con énfasis en el mono tití chiricano (Saimiri oerstedii oerstedii), el mono aullador (Alouatta palliata), el mono araña colorado (Ateles geoffroyi) y el mono carablanca (Cebus capucinus).

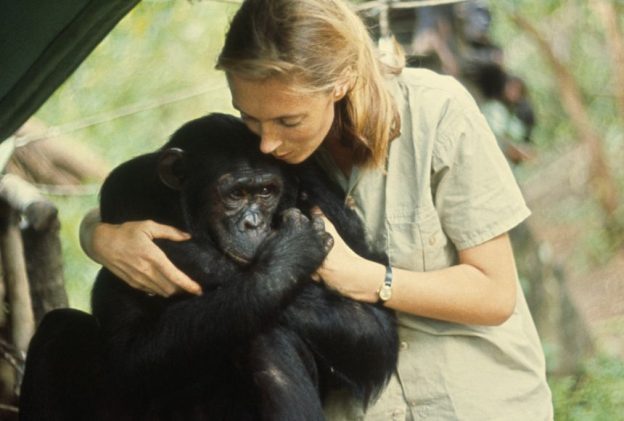

En homenaje a la Dra. Jane Goodall (1934–2025)

Ariel Rodríguez-Vargas /Proyecto Primates Panamá

El mundo ha perdido una luz, pero su eco resuena hoy más fuerte que nunca. Con el corazón sobrecogido y una gratitud infinita, nos unimos al duelo global para honrar la vida de una de las figuras más revolucionarias de la historia de la Antropología y la Educación Ambiental, la Dra. Jane Goodall.

Jane no fue simplemente una primatóloga; fue la visionaria que nos enseñó a ver. Antes de ella, la ciencia observaba a los animales a través de un cristal de fría distancia. Ella, en cambio, se sentó en el suelo del bosque de Gombe con una humildad radical y una paciencia infinita. Al hacerlo, derribó las barreras que nos separaban. No solo descubrió que los chimpancés fabrican herramientas; nos reveló que son individuos con personalidades, que tejen lazos de amor, sienten el dolor de la pérdida y construyen culturas complejas. En la aparente sencillez de su método, el observar con el corazón abierto, residió su genio. Con ello le devolvió la voz a quienes no la tienen y cambió para siempre los cimientos de la ciencia y la ética.

Pero su revolución no se detuvo en los bosques de Tanzania. La Dra. Goodall comprendió una verdad fundamental, y es que la conservación no puede existir en el vacío. Entendió que la protección de la vida silvestre está inseparablemente ligada a la justicia social, la educación y, sobre todo, a la esperanza. De esa convicción nació Roots & Shoots (Raíces y Brotes), un movimiento global que sembró en millones de jóvenes la certeza de que el cambio es posible. Nos legó una de sus lecciones más poderosas, esa empatía no es una simple emoción, es una herramienta tan rigurosa y necesaria como cualquier método científico, y cada individuo, sin importar cuán pequeño sea, tiene un papel decisivo en el destino del planeta.

No solo descubrió que los chimpancés fabrican herramientas; nos reveló que son individuos con personalidades, que tejen lazos de amor, sienten el dolor de la pérdida y construyen culturas complejas. En la aparente sencillez de su método, el observar con el corazón abierto, residió su genio. Con ello le devolvió la voz a quienes no la tienen y cambió para siempre los cimientos de la ciencia y la ética.

Desde Panamá con dos oceános y un corredor biológico terrestre biodiverso que une a las Américas y hogar de especies tan vulnerables como el mono araña colorado, el mono aullador de Azuero y Coiba, el mono tití chiricano, su legado resuena con una urgencia particular. En este istmo, donde la biodiversidad es nuestra mayor riqueza y nuestra más grande responsabilidad, su mensaje nos interpela directamente. Honramos su memoria reafirmando nuestro compromiso inquebrantable; esto incluye investigar con un rigor que nunca olvide la ética, conservar de la mano de las comunidades locales y educar con la misma fe inagotable que ella depositó en las futuras generaciones.

Su vida fue el faro que iluminó la oscuridad de nuestra ignorancia. Su voz, el puente que unió especies. Su ejemplo, la brújula moral para todos los que creemos que un mundo más justo y compasivo no solo es posible, sino urgente.

Que su espíritu perviva en cada científico que une la conciencia al conocimiento, en cada guardaparque que custodia su territorio con valentía, en cada niño que planta un árbol y siente la tierra en sus manos, y en cada primate que se balancea libre entre las ramas, ajeno al hecho de que su libertad es, en parte, gracias a la chispa de empatía que ella encendió en el alma humana.

Gracias, Dra. Jane. Buen viaje. Por un planeta para todos, seguiremos su ejemplo y legado al mundo. Buen viaje, ha emprendido el viaje infinito, pero su sabiduría permanecerá con nosotros.

1 de octubre de 2025.

—-

Publicado originalmente en La Estrella de Panamá, 2 de octubre de 2025. Ver aquí.